专家解读 | 国家网络身份认证公共服务筑牢数字安全屏障

近期,公安部第一研究所于锐研究员关于国家网络身份认证公共服务进行了专题宣讲,以下是文字实录:

首先是国家网络身份认证公共服务建设背景和目标

当今信息化、网络化、数字化已广泛、深入地渗入到国家的各个领域,网络空间与现实社会高度融合,推动生产生活和社会治理方式发生深刻变革。网络安全、隐私保护、数据安全等问题日益凸显,建设一个既可以有效保护个人隐私又能确认行为主体身份的可信数字空间就显得越来越紧迫、重要。

数字身份包括数字标识及可验证凭证,便于网络信息系统安全传输、存储、使用、管理,通过网号网证实现与数字空间实体唯一对应。数字身份系统的作用是通过认证数字身份所有者的身份属性,提供应用系统的授权访问和服务。世界各主要国家、地区和国际组织都在积极推动数字身份的研究、建设及应用。美国、欧盟、英国、澳大利亚、加拿大、印度、新加坡、日韩,G20,APEC,都在开展数字身份相关工作。数字身份已成为促进经济健康发展、社会和谐稳定,提升国家竞争力亟需奠定的基石。

随着我国互联网应用的高速发展,为了实现网络空间用户身份的有效识别,采用个人实名身份信息的认证服务出现爆发式增长,产生了许多网络认证方法,也带来了个人信息违规采集、使用、泄露、贩卖等风险与问题,对国家安全和公民权益形成了严重威胁。同时,由于各互联网平台基于自身的认证模式形成独立的业务信任生态,也不利于数字经济协同高效发展和数字中国建设。因此,在《网络安全法》第二十四条、《个人信息保护法》第六十二条提出了建设我国网络可信身份认证的要求。

习近平总书记在党的二十大报告中指出,要“提高公共安全治理水平,加强个人信息保护”。党的二十届三中全会强调“统筹发展和安全,着力推动高质量发展”,要求我们强化系统观念和底线思维,既要满足经济社会发展需要、又要有效保护个人信息安全、维护国家网络安全和数据安全。

为落实中央领导同志指示精神,保护公民隐私信息和国家基础数据安全,支撑经济社会发展和数字中国建设,向全社会各行业提供安全、便捷、权威、高效的网络身份认证公共服务,2020年国家发改委批准建设国家网络身份认证公共服务平台,由公安部、中央网信办联合有关部门组织实施。

工程分期建设,一期实现支撑30万次/秒认证能力,主要包括四个方面:一是建立网络身份认证管理政策法规制度及标准体系;二是建设国家网络身份认证公共服务平台;三是建立覆盖云平台、网络、数据与应用的安全防护体系;四是建设客服、风控、运维等配套设施。

下面介绍国家网络身份认证公共服务主要设计理念

首先是国家网络身份认证公共服务平台的设计

长期以来,国内各互联网平台大多使用姓名+公民身份号码等真实身份信息进行直接实名认证,或使用手机号+验证码等进行间接实名认证。这两种认证方式在实际应用中均暴露出许多安全风险和隐私保护问题。因此,开发和建设群众好记、好用,不泄露个人隐私,方便快捷证明身份,网络平台只需轻量化改造,助力企业降本增效与合规运营的国家级网络身份认证服务,成为当务之急。我们在多年理论研究、技术实现和规模化验证的基础上,形成了“以户籍和法定证件信息为信任基础,以密码技术为手段,以不改变群众认证习惯为要求,以安全、便捷为目标,以匿名服务为解决方案”的中国特色数字身份体系。

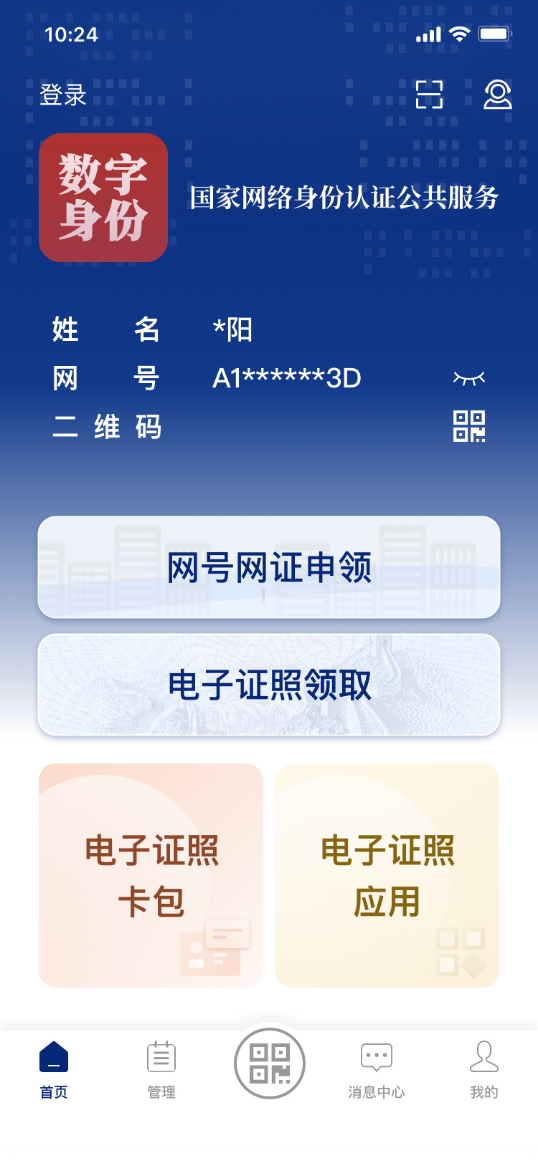

中国特色数字身份体系以国家网络身份认证公共服务平台为基础底座,以网号、网证、网络身份应用标识为呈现方式,结合人像、口令、验证码等可信认证因子,向全社会提供多渠道、多模式的权威、可信、安全、便捷的网络身份认证公共服务,和行业、地方身份认证平台联动配合,构建全国一体、高效协作的身份认证生态。

网号作为网民在互联网上的身份符号,相当于现实社会中的公民身份号码,与本人申领时出示的法定证件号码唯一对应,不含任何明文身份信息,长度更短(10位)、空间更大(含字母和数字)、便于记忆(排列有规律)。使用网号可一定程度上缓解当前公民身份号码滥采滥用的问题。同时,网号本身只用于标记、识别用户身份,不提供给应用方。

网证作为网民在互联网上出示的可验证身份凭证,与用户使用终端绑定,相当于现实社会中的身份证件,主体为加密的实名信息索引和终端设备指纹数据,不含明文身份信息,有电子文件和二维码两种形态,采用国密算法加密且动态可变,保证身份认证过程的安全可靠。

为了保障网络平台业务的连续性,认证完成后,公共服务平台会向网络应用平台返回不含个人信息的网络身份应用标识,用于网络平台内部标记用户、提供服务,同一用户在不同的网络平台中的网络身份应用标识各不相同,避免用户被跨平台关联聚合、大数据画像。

下面介绍国家网络身份认证公共服务的认证模式及操作流程

国家网络身份认证公共服务,采用人、机、证一体的认证模式,确保了认证安全、可信,并可按应用需求返回是否成年等身份属性。

网民下载使用“国家网络身份认证”APP,可通过口令、人像、二维码、动态验证码等多类认证因子组合认证,实现一键登录、账号绑定、实名等级提升、预约登记等不同信任等级的场景应用,后续将结合互联网业务需求逐步推出更丰富、多元的认证模式,持续优化完善公共服务。

具体的应用流程是:网民个人先在各大手机应用商店下载“国家网络身份认证”APP。按操作提示,采集活体人像和必要化、最小化身份信息,加密传输给国家网络身份认证公共服务平台,通过NFC方式验证网民本人持有法定证件的真实有效性,经国家基础设施核验真实身份,即可开通使用国家网络身份认证公共服务。考虑适老化和无NFC功能手机的申领问题,国家基础设施协调有关地方政务大厅等场所设立了线下自助申领终端,并在APP中设计了亲属代领机制。

互联网平台接入国家公共服务平台需先提出申请,通过审核后,按接入指导手册对已有身份认证系统进行简单改造,增加数字身份运行管理模块,部署安全接入设备,或通过云接入平台与国家公共服务平台建立加密的安全访问通道。同时,在其业务APP或小程序中集成“网络身份认证SDK”,采用调取的方式与“国家网络身份认证”APP进行交互。对接过程中国家网络身份认证公共服务平台技术团队会提供全程指导服务。

用户在登录网络应用或业务环节需要认证身份时,调用“国家网络身份认证”APP,经用户本人授权,获取凭证、口令、人像等加密数据传输至国家公共服务平台。线下业务用条码枪、摄像头等设备,扫描本人出示的二维码,获取凭证、口令、人像等加密数据传输至国家公共服务平台。

公共服务平台验证个人身份的真实性、有效性和人证一致性,向应用后台反馈经加密、签名,带有用户网络身份应用标识、认证结果和时间戳的网络身份认证凭据。网络应用根据接收的结果进行后续服务操作,在业务系统内留存网络身份应用标识。上述过程,用户仅通过点击选择和必要的口令或人像即可完成匿名化认证,方便快捷。

下面介绍国家网络身份认证公共服务建设进展情况

在公共服务平台架构和安全设计方面

目前,国家网络身份认证公共服务平台已在全国四地建设了分布式数据处理中心、认证服务中心,形成主备冗灾备份基础设施架构;构建了统一运维监测、统一安全防护、统一业务风控的安全防护体系,平台可用性达到99.99%,认证能力不低于30万次/秒,可满足每年1.2万亿次身份认证需求,具备高并发、高可用、高性能、高安全的特点。

在数据支撑方面

目前,国家网络身份认证服务平台已汇聚治理全国有效户籍信息、出入境人口要素信息,以及居民身份证、华侨普通护照、港澳居民来往内地通行证等法定证件信息,形成权威、统一、完整的基础身份库。建成全国身份证制证数据实时汇聚系统,持续开展数据补充维护,不断提升数据质量,夯实数据底座。

在隐私保护和系统安全方面

国家网络身份认证公共服务能力建设中始终将隐私保护、数据安全和应用安全作为重中之重。对个人身份信息采用国密算法进行了端到端的全流程加密;对基础数据分级、分类、分区、分域存储,互联网服务侧不存明文数据,重要数据物理隔离,加强边界防护,强化授权与日志审计;从申领、签发、应用到管理,运用多种技术手段加固移动端应用程序,端云结合抵御针对生物特征的深伪攻击,与接入的各类平台建立加密、防篡改传输链路,构建风控、客服、救济机制,防止被冒领、冒用。同时,按照关键信息基础设施保护要求,采用多种信息安全策略,结合人工智能与安全大数据技术,建立一体化纵深防御体系,实现端-网-云-平台安全态势的全面感知、预警和各类安全事件实时响应处置,防范、抵御各类高强度的网络攻击。

在法律依据方面

建成的国家网络身份认证公共服务平台,形成了国家网络身份认证公共服务能力。为保障、规范国家网络身份认证公共服务的建设与应用,国家出台了一系列法律法规和政策文件。其中,《网络安全法》第24条规定“国家实施网络可信身份战略,支持研究开发安全、方便的电子身份认证技术,推动不同电子身份认证之间的互认”;《个人信息保护法》第62条规定“支持研究开发和推广应用安全、方便的电子身份认证技术,推进网络身份认证公共服务建设”;《反电信网络诈骗法》第33条规定,“国家推进网络身份认证公共服务建设,支持个人、企业自愿使用,电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者对存在涉诈异常的电话卡、银行账户、支付账户、互联网账号,可以通过国家网络身份认证公共服务对用户身份重新进行核验”;《网络数据安全管理条例》第43条规定,“鼓励网络平台服务提供者支持用户使用国家网络身份认证公共服务登记、核验真实身份信息”;《互联网信息服务深度合成管理规定》第9条规定,“应当基于移动电话号码、身份证件号码、统一社会信用代码或者国家网络身份认证公共服务等方式,依法对深度合成服务使用者进行真实身份信息认证”;《互联网政务应用安全管理规定》第30条规定,“国家鼓励互联网政务应用支持用户使用国家网络身份认证公共服务进行真实身份信息注册”;《人脸识别技术应用安全管理办法》第11条规定,“鼓励优先使用国家人口基础信息库、国家网络身份认证公共服务等渠道实施,减少人脸信息收集、存储,保护人脸信息安全”。这些法律法规的发布,奠定了国家网络身份认证公共服务的法律基础。

在标准规范方面

国家网络身份认证公共服务按照“目标明确、全面成套、层次适当、划分清楚”基本原则构建了“系统、协调、完整、可拓展”的标准体系,包括基础通用标准、数据治理标准、业务应用标准、安全标准、管理标准等。目前,已立项2项国家标准、17项公安行业标准、17项工程规范性技术文件,其中《网络身份认证服务接口技术要求》国家标准和《通用术语》《个人身份信息处理要求》等5项公安行业标准即将发布,指导国家公共服务平台及相关业务系统的建设实施、推广应用和运行维护。

下面介绍重点行业领域试点应用情况

国家网络身份认证公共服务平台已在国内几大头部互联网平台开展了技术验证,以风险账号二次身份验证场景为突破口,充分验证了理论的科学性、技术可行性、使用便利性和体系安全性。

之后,重点在互联网、政务服务、交通出行、邮政寄递等相关行业领域开展了试点应用。互联网平台中,淘宝、微信、小红书、拼多多、哔哩哔哩等数十款应用已上线。政务平台中,已应用于国家政务服务平台和河北、吉林、江苏、安徽、山东、湖南、四川、宁夏等8省区,以及无锡、温州、金华、泰安等4市政务平台中的用户登录、账号等级提升、电子证照“亮证”等服务场景。交通出行中,旅客可在“航旅纵横”“飞常准”APP上关联国家网络身份认证公共服务后进行网上购票、网上值机,滴滴出行支持乘客身份认证,神州专车支持一键登录。邮政寄递中,顺丰速运APP和小程序实现登录和账号实名认证后寄件。更多支持的应用场景欢迎登录“国家网络身份认证”APP详细查看。此外,在数字中国峰会上还开展了重大活动线上预约、线下入场应用场景的尝试;贵州、安徽、福建等多地也在积极研究推进区域性应用建设。

下面介绍《国家网络身份认证公共服务管理办法》征求意见情况

2024年7月26日,公安部、国家互联网信息办公室将《国家网络身份认证公共服务管理办法》向全社会公开征求意见,引起社会广泛关注。在1个月的时间内,累计收到各类意见建议约1.7万条,主要认为国家推行网络身份认证对提高网络安全性、净化网络环境有重要意义;还认为此举将带来网络科技革新,促进数字经济发展。

在公安部、网信办联合召开的互联网大厂、法律和媒体界等座谈会上,都得到了正面评价和支持,并提出了进一步增加便捷性等建设性意见。在此我重申,国家网络身份认证公共服务平台仅提供自愿使用匿名化网号、网证的身份认证,不采集、不留存用户位置信息和网络平台业务信息,没有限制用户上网和追踪用户网上行为的功能。

最后介绍下步工作考虑

下一步,我们将推动社会各领域持续深化应用网络身份认证公共服务,尤其是网民反响强烈的个人信息过度采集、滥用现象较为严重的互联网平台和与群众生活密切相关的交通出行、生活服务、邮政寄递、聊天交友等领域,尽快让国家网络身份认证公共服务在保护个人隐私、方便日常生活、保证数据安全等方面发挥支撑保障作用。同时,在试点应用中,也会不断吸收网民、接入单位、社会各界的意见建议,持续拓展区块链、人工智能等前沿技术应用,不断优化技术架构、业务模式、安全体系,为全社会提供更好的服务。

数字化时代是一个加速创新、不断变革的时代。我们欢迎更多部门、地区、行业加入推广应用实施,根据新的形势共同调整完善有关政策规定,优化认证流程,推进国家网络身份认证公共服务应用,将个人信息保护和便民利企落到实处,充分激活数据要素价值、激发数字经济活力,不断优化数字社会环境、筑牢数字安全屏障,为实现中国式现代化贡献力量。

来源:公安部网安局